2025年2月12日に、薬機法を改正するための法案が国会提出となりました。この法案の提出日時及び国会での審議状況は、衆議院のホームページから確認可能です。

この改正法案は、2024年に厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で議論され、2025年1月10日付けでとりまとめが作成された内容が反映されたものになります(関連記事)。

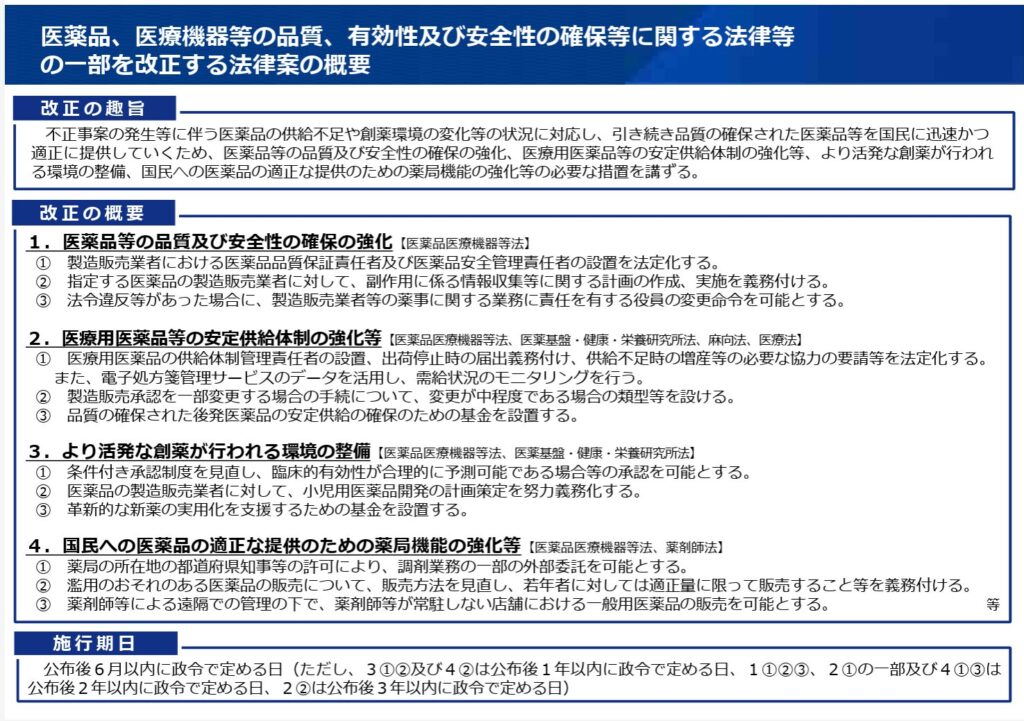

正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」という名称であり、厚労省のホームページから当該法案の情報が確認できます(こちら)。

法案の概要はこちらになります(以下にも貼り付けます)。

実際に、法案は医薬品医療機器制度部会のとりまとめの内容に沿ったものになっていますが、法案で新たに明らかになった情報をここでは整理しておきます。

施行時期

今国会でこの薬機法改正法案が成立するかはまだ見通せませんが、成立(公布)された場合の施行時期の情報が示されました。

内容によって施行時期が異なっています。基金の設置、特定医薬品の定義、リアルワールドデータの活用の可能性の明確化等は公布から6か月となりますが、大きな変更を伴うこともあり、公布から1年後以降に施行となる内容も多数あります。

革新的な医薬品を実用化するための基金の設置

薬機法改正ではないので、医薬品医療機器制度部会では議論されていない内容です。2024年12月の2025年度薬価改定(中間年改定)が話題となっていた際に「創薬支援基金(仮称)」といった形で情報が出ていたものになります(関連記事)。

PhRMA及びEFPIAの共同声明にあったような「新薬創出等加算品目(日本において臨床的に革新的な医薬品として厚生労働省が加算を付与したもの)を有する企業の収益に応じ、課税のような形で強制的に拠出義務を課す」といった形ではなく、企業側に対しては「出えん(寄付)」が期待された建付けとなっています。

製造方法等の年次報告

中等度変更事項の試行運用に加えて、2025年2月13日付けで別途「年次報告に係る変更手続導入に向けた試行的実施について」という通知が出ていますが、年次報告にあたって「PMDAの確認」を受ける必要が規定されています。

とりまとめでも手数料の納付の言及がありましたが、PMDAによる(有料の相談枠での)確認とする方向が法案でも示されています。

再生医療等製品の規格外品の投与

法案では規格外品の投与が可能となるような手当がなされています。ただし、このような規格外品の再生医療等製品を販売又は授与した場合、PMDAに届出を提出しなければならない旨が規定されています。

(参考)医薬品医療機器制度部会のとりまとめのポイント

別記事からの再掲となりますが、確認しやすいように記載しておきます。

【とりまとめの情報】

公表のページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189913_00003.html

概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001372897.pdf

とりまとめ本文:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001371285.pdf

【とりまとめの主なポイント(薬機法手当事項)】

- 医薬品品質保証責任者の設置(薬機法上の義務付け)

- 医薬品安全管理責任者の設置(薬機法上の義務付け)

- リスク管理計画の届出及び当該計画に基づくリスク管理の実施(薬機法上の義務付け)

- リアルワールドデータのみによる再審査又は使用成績評価の明確化

- 製品データベースへの商品コード等の登録の義務付け、公的な製品データベースの構築

- GMP定期適合性調査の頻度を現行の5年に1度から3年に1度に見直し

- 製造所のリスク評価に基づく、GMP調査(低リスクでは調査不要、高リスクでは高頻度の実地調査)

- PMDAによる後発医薬品新規承認時のGMP適合性調査

- GMP区分適合性調査におけるPMDAによる追加的に調査

- 感染症定期報告制度における定期的な報告の廃止

- 体外診断用医薬品に対する再評価制度の導入

- 安定供給体制管理責任者(仮称)の設置を義務付け、安定供給体制確保のための手順書(仮称)の作成等を遵守事項として規定

- 製造方法等の中リスクの変更カテゴリ、年次報告の追加

- 小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化

- 小児用医薬品の開発計画を策定時の成人用医薬品の再審査期間の上限引き上げ(10年から12年)

- 臨床的有用性が合理的に予測可能な場合の医薬品の条件付き承認の導入

- 自家細胞を用いた再生医療等製品のうち、規格外品に対する授与等を許容する仕組みの導入

コメント