2025年3月31日、厚生労働省が「ドラッグ・ロスの実態調査と解決手段の構築」研究班の整理結果を公表しました(公表資料)。

こちらは令和6年度厚生労働科学特別研究事業の一環として実施された整理であり、2025年3月までに成果を出す事業となっていました。

この対応は、ドラッグ・ロスの解消を目的としたものであり、2024年7月6日開催の「第59回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」(未承認薬検討会)にて厚労省から提示のあった新たな取組みに基づく成果となります(関連記事)。

整理結果

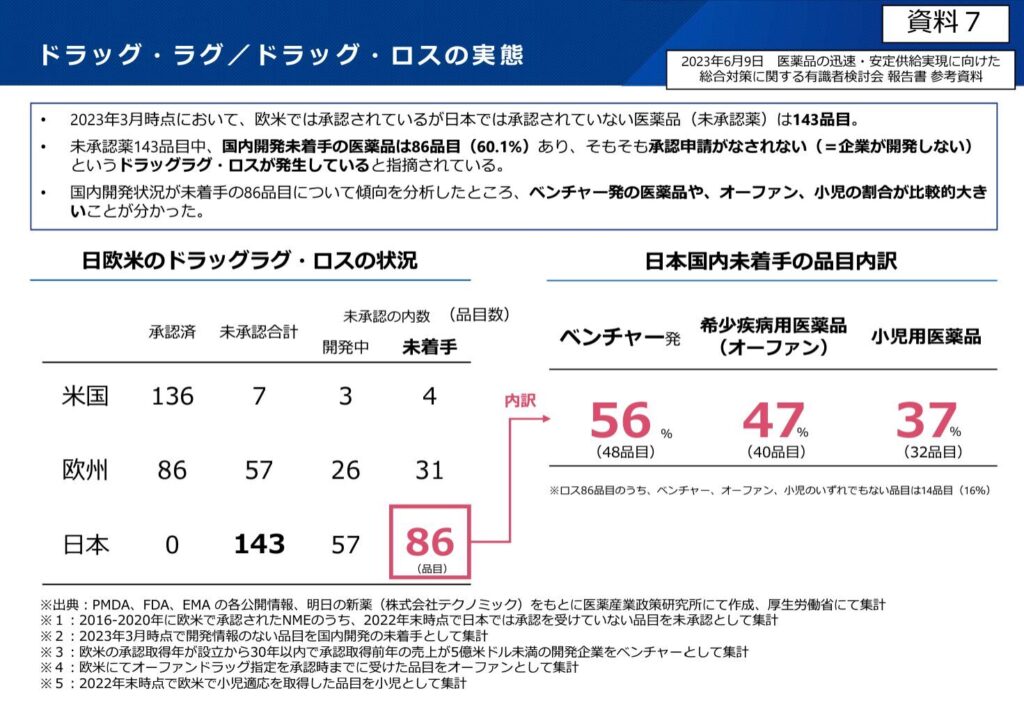

ドラッグ・ロスと言われている86品目について、開発の必要性に応じてグループ分けが行われました。

【特別研究班による分類結果】

グループA「開発の必要性が特に高い医薬品」 :14 品目

グループB「開発の必要性が高い医薬品」 :41 品目

グループC「開発の必要性が低い医薬品」 :11 品目

グループD「開発の必要性がない医薬品」 :12 品目

その他「既にドラッグ・ロスが解消されている医薬品」 : 8 品目

これらの品目のうち、グループAの「開発の必要性が特に高い医薬品」は、速やかに未承認薬検討会にて議論され、企業に対する開発要請や開発公募が行われることになりそうです。

また、グループBの「開発の必要性が高い医薬品」に対しては、「未承認薬等迅速解消促進調査事業」(2025年度も実施される類似の調査事業/研究班)において、評価に必要な情報の整理が行われます。そして、適時に、グループAの品目同様、未承認薬検討会で医療上の必要性が評価されることになります(すなわち、開発要請/開発公募が行われる可能性が高い)。

グループC及びグループDの品目については、今回の整理で対応が終了となりそうです。

調査事業/研究班の概要

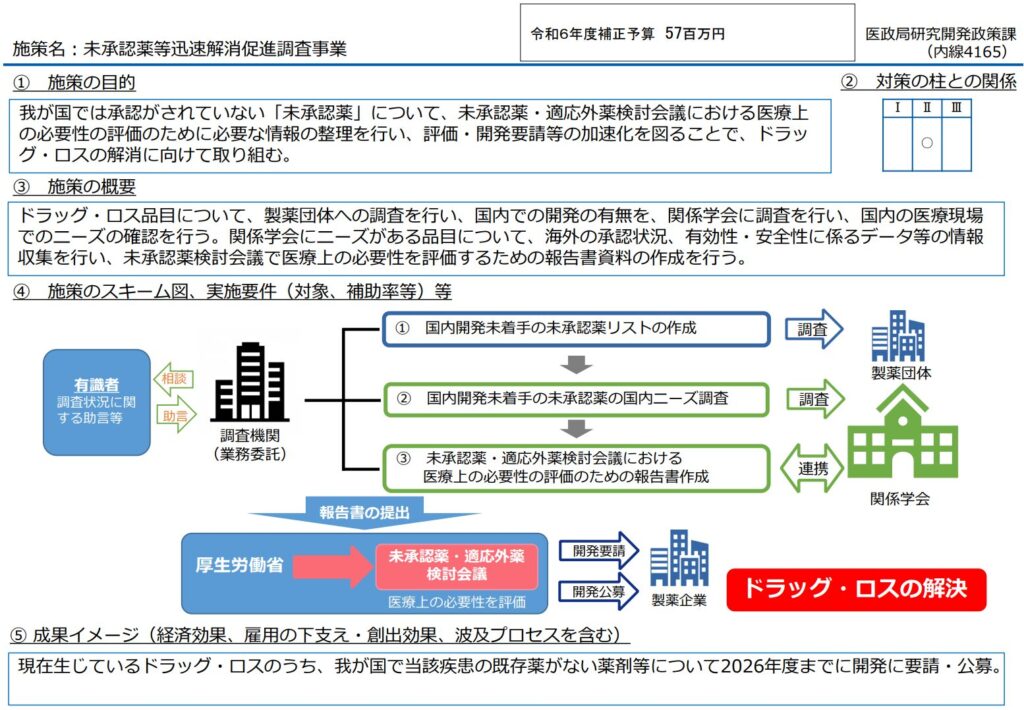

以下の厚労省からの説明にあるように、研究班は

- 未承認薬リストの作成

- 国内のニーズ調査(企業、学会に対して)

- 未承認薬検討会用の評価報告書の作成(医療上の必要性)

を担うことが期待されていました。

したがって、2024年度の成果として今回のグループ分けが示されたということになります。

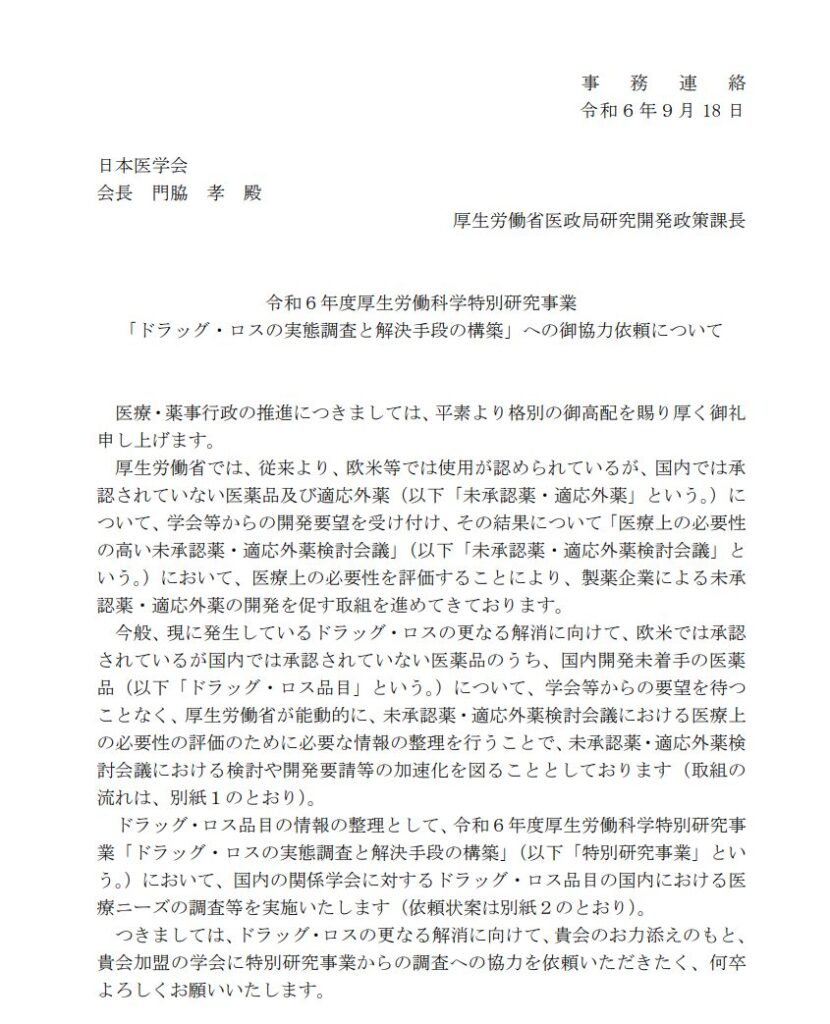

なお、国内ニーズの確認にあたっては、厚労省から日本医学会に対して、調査協力依頼の事務連絡(2024年9月18日)が発出されています(元はこちらに掲載されていたもの)。

その他、ドラッグ・ロスとされている86品目については、以下にあるように「2016-2020年に欧米で承認されたNMEのうち、2022年末時点で日本では承認を受けていない品目を未承認として集計」となっています。

したがって、今後の調査事業において、2023年以降の品目に対してもドラッグ・ロスの状況が確認されていくことになりそうです。

コメント