2025年6月30日に厚労省が「治験・臨床試験の推進に関する今後の方向性について 2025年版とりまとめ」を公表しました。こちらは、厚生科学審議会臨床研究部会での議論を踏まえてまとめられたものとなり、今後の治験・臨床試験関連の政府施策に影響を与えるものとなります。

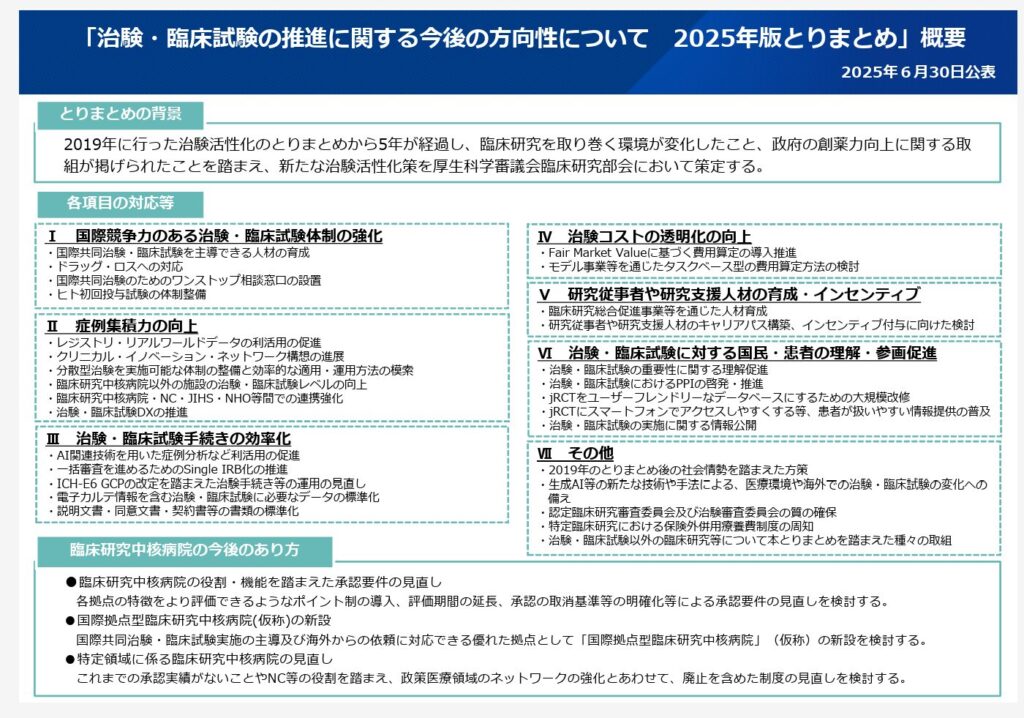

とりまとめの本文はこちらになります。また、このとりまとめの概要は以下になります:

とりまとめのポイント

今回のとりまとめのポイントを整理しておきます。

まずは、これまで治験・臨床研究の推進として議論されていましたが、今回は、ドラッグロスの議論等を踏まえて、医薬品の承認等を見据えた治験及び臨床試験にフォーカスしたとりまとめとなっています。

それを踏まえて、各項目が設定されています。体制強化、症例集積の向上、手続きの効率化、コストの透明性向上、人材の育成、国民の理解と網羅的な設定にはなっています。

ただし、各項目の中身は、予算が必要な施策は、真新しいものはなく、骨太方針2025に入っているような施策をベースにできるものとなっています。特に、引き続きFIH試験実施のための体制整備は目玉の施策となっています。

体制強化としては、海外ベンチャーに対して直接対応できるような体制が期待されています。

コストについては、長年、厚労省ではしっかり踏み込めないトピックとなっていますが、今回も、標題は透明性の向上となっており、配慮された記載になっています。すなわち、この議論が、今回のとりまとめを踏まえて、どこまで進むかは引き続き不透明ということになります。

その他、臨床研究中核病院の要件の見直しは、今年度の研究班で検討していくとされていますので、今回のとりまとめでは大きな結論は出していません。ただ、ドラッグロスの解消等、医薬品開発等への貢献がより求められることにはなりそうです。そして、引き続き、臨床研究中核病院が治験・臨床試験の中心を担うことが期待されています。

所感

臨床研究中核病院の強化・見直し、クリニカル・イノベーション・ネットワーク(CIN)構想の進展、といったように既存の施策の見直しが引き続き続くことには一定の意義があると考えています。

一方で、日本に治験・臨床試験を呼び込むにあたって、今回のような国際対応可能な体制の構築が本当に必要なのかは疑問です。医薬品開発(どこで臨床試験を行うか)側の視点としては、市場性、スピードと質のバランス、コストが主たる判断材料になると考えています。

市場性については、今回の会議体(臨床研究部会)でカバーできない点とは言え、とりまとめに全く言及がないことは寂しいものがあります。

スピードと質のバランスにおいて、日本では症例集積の悪さがネックになっているように感じています。今回のような臨床研究中核病院、ナショナルセンターを中心としてネットワークを構築していくという方向性も大事だとは思います。一方で、企業で治験実施を検討する際にフィージビリティをまず調査して、という実務の流れを考えると、このような(動きの遅い)大きな病院ベースのネットワークが魅力的になってくれるのか疑問が残ります。例えば、学会を活用したフィージビリティ調査のようなものが迅速かつ網羅的に実施できる、さらに各医療機関での連携(患者紹介)が図られる、といった状況が整うと、迅速な症例数の見通し、高度な症例集積といったことが期待できるのではないでしょうか。そのような流れになるように、何らかのインセンティブ(施策)を厚労省が設定する、といった点が今回のとりまとめに入っていればよかったのではと考えています。

コストについては、ポイントのパートでも記載したように踏み込めていませんが、症例集積(スピード)の部分が改善されれば、他国と比べてある程度高くとも許容可能ではないかというのが実感です。

コメント